凝固山水诗,雕琢未来境 温州园博园将落地可嬉可玩的艺术新地标

10月21日,第十五届中国(温州)国际园林博览会“风华园博·雕艺无界”雕塑创意设计大赛圆满落幕。这场吸引了国内外专业院校、设计机构及个人创作者目光的赛事,共收到157件饱含巧思的投稿。经过初审、大众评审与专家评审的层层筛选,31件作品获奖(含一等奖2名、二等奖3名、三等奖6名、优胜奖10名、入围奖10名)。即日起至10月29日,获奖名单面向社会公示。部分作品有机会在深化设计后,永久“安家”于温州园博园,成为园区一道独特风景。

“量体裁衣”,深挖文化特色

在大赛专家评委组组长沈国海看来,本次大赛作品整体来说,风格各异,体现出一定创意与艺术水准,大多数作品的造型语言符合山海地域特色,又深挖温州传统文化,兼具创新性。

与寻常雕塑设计赛事不同,本次大赛对“在地性”有着严格的要求。它不是简单的场地匹配,而是要求参赛者化身“文化解码者”,针对园博园范围内5处特定空间节点(北园4处、南园1处)独特的环境气质、历史文脉,进行“量体裁衣”式的创作。

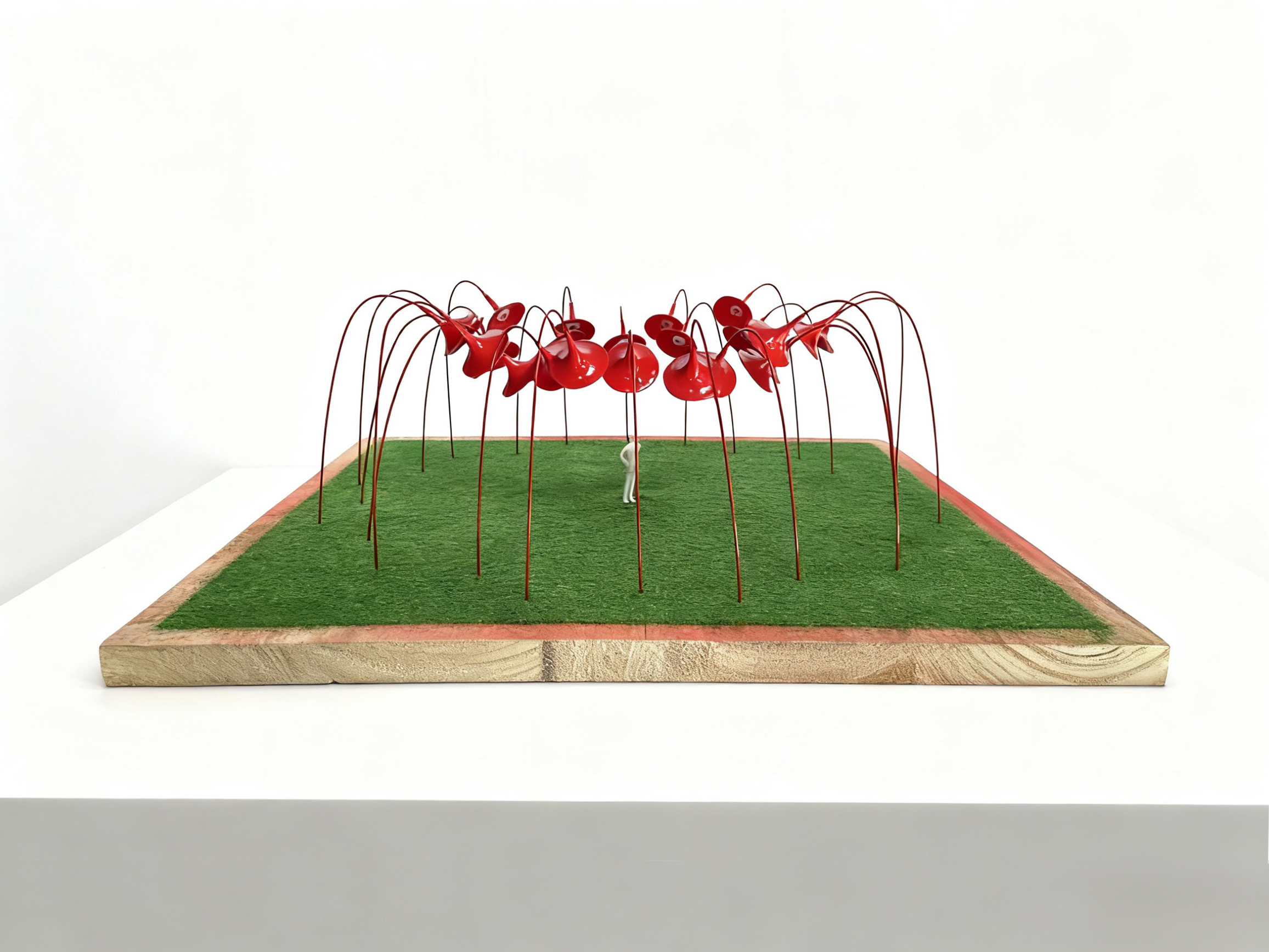

《高山流水》作品小样

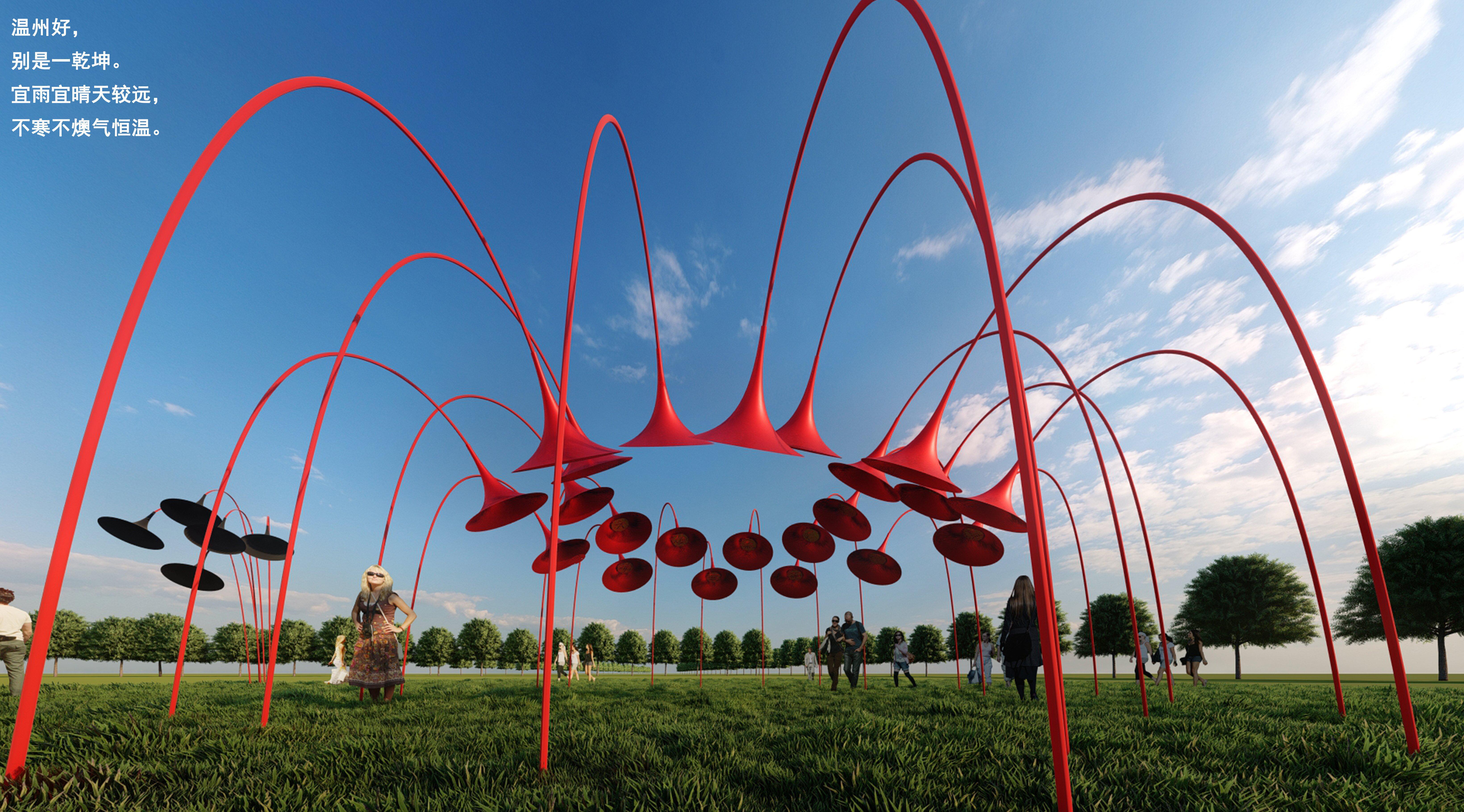

《高山流水》效果图

“许多作品富有创新性,令人耳目一新。”大赛专家评委陈枫举例《高山流水》,称其以抽象手法重构中国山水意境,立意高远,意境绵长,可观可品,韵味悠长。作品《水月澄鲜》则巧妙地将温州山水诗鼻祖谢灵运笔下的诗句融入起伏的波纹结构之中。“水”与“月”这两个超越具象的文化原型,被创作者提炼为作品的精神“锚点”。它跳脱了简单的符号再现,实现了从视觉表达到深入提取“瓯越文明基因”的艺术升华。

《水月澄鲜》作品小样

《水月澄鲜》效果图

超越展会,雕琢绿色生活

大赛一个显著特点是前瞻性的“会时—会后一体化思维”。参赛者被要求在构思之初,就跳脱单一展示场景,同步考量雕塑在园博会闭幕后作为永久性城市公共艺术的适应性转化与可持续运营。这对创作者提出了更高维度的挑战——作品不仅要美,要独特,还要能真正“活”在城市空间里,融入市民的日常。

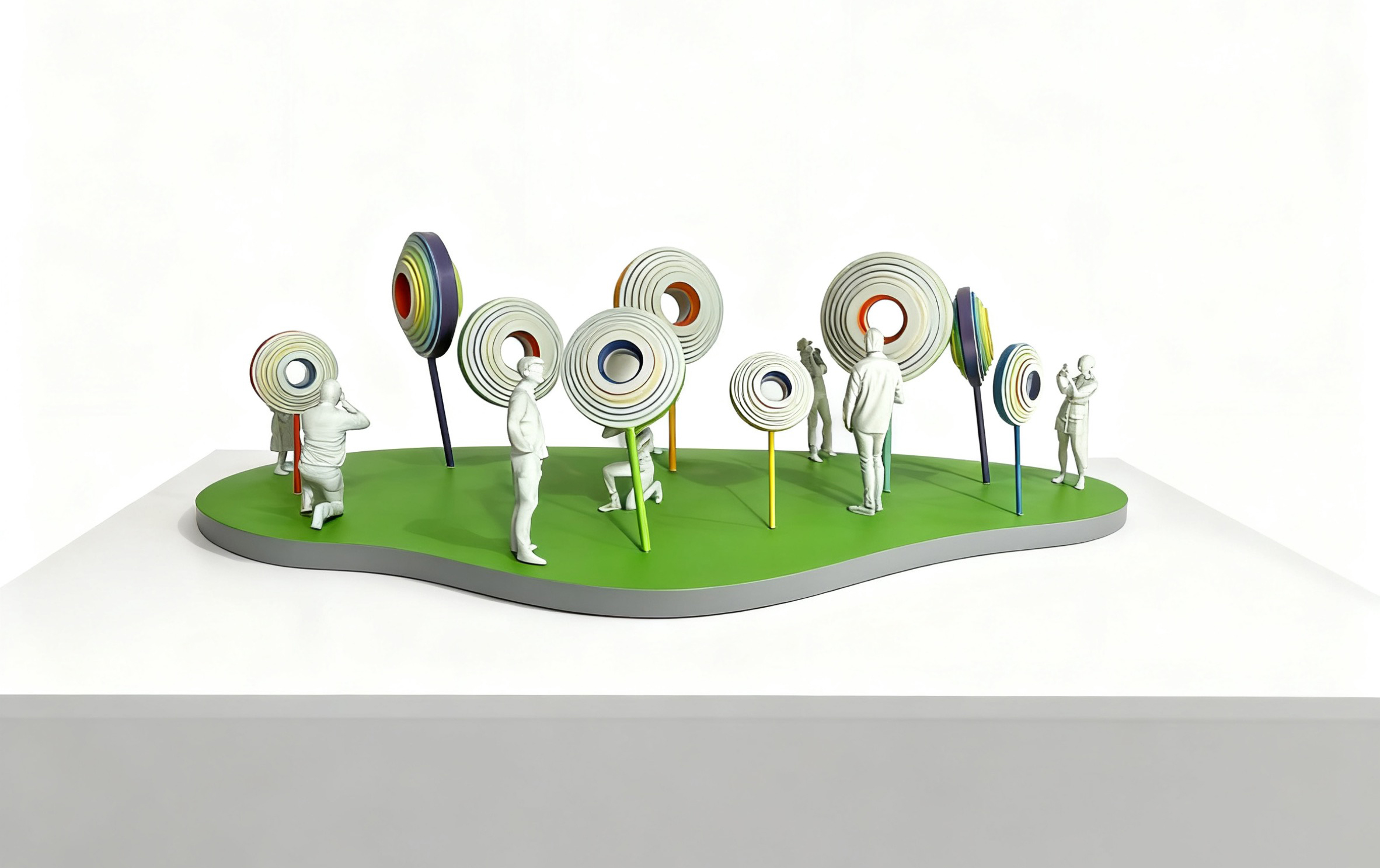

《诗与花》作品小样

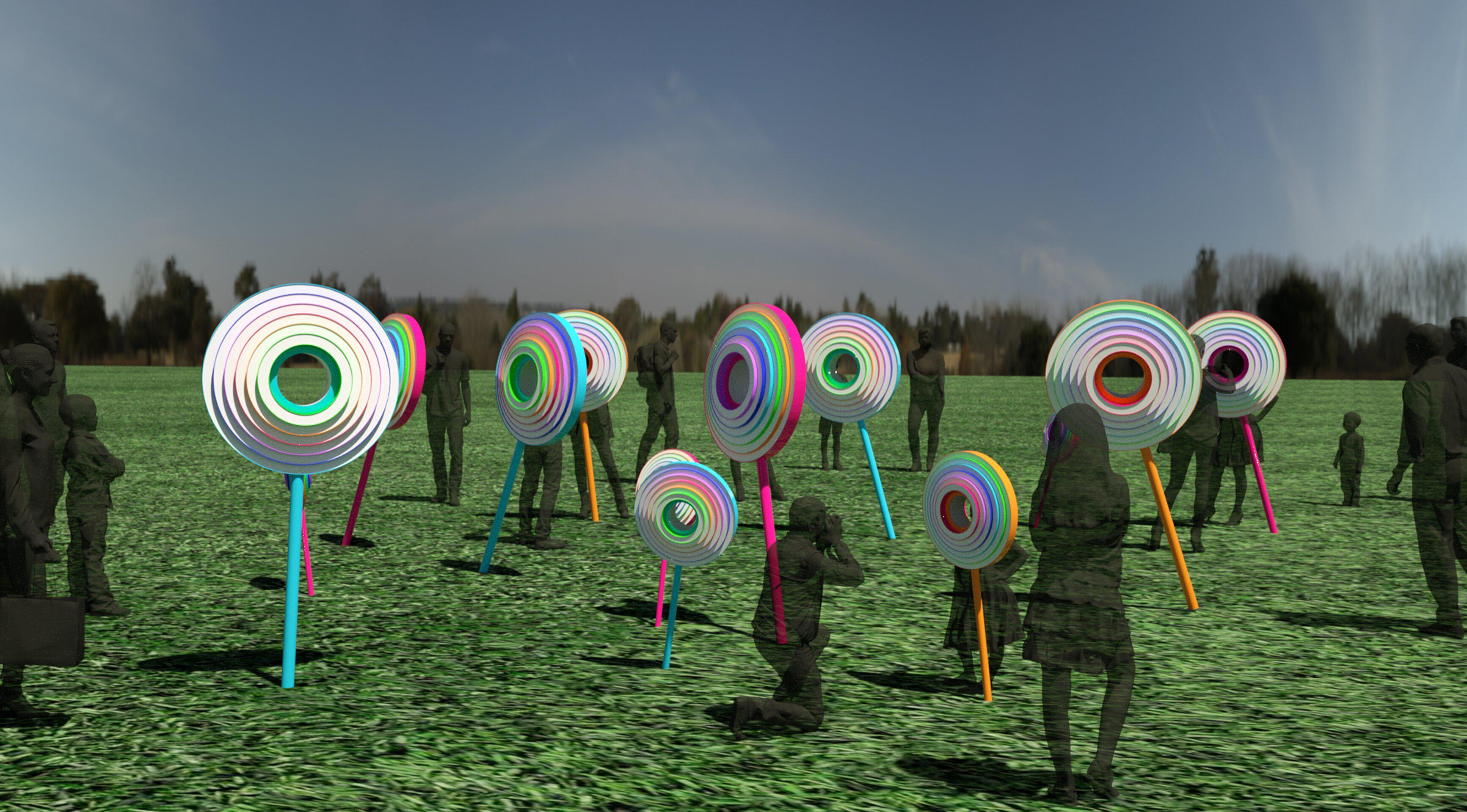

《诗与花》效果图

“公共艺术的生命力在于大众参与。”沈国海强调。他欣喜地看到,一些入选的雕塑作品在互动性与趣味性上表现突出,如《云嬉·屿》《诗与花》等作品设计精巧,与园博园环境高度契合,特别是作品《大地之糖》是一座以童趣幻想激活公共空间的互动雕塑装置,一群发光的棒棒糖造型装置插在大地之上,伴随甜美音乐,人们可在每个棒棒糖发光的洞口拍照留影。一旦落地,极有潜力成为吸引游客驻足、互动的“打卡点”。这类作品不仅美化环境,更能成为推动绿色生活方式、提升市民美育素养的“文化触点”,让艺术真正从殿堂走入街巷,润物无声。

《大地之糖》作品小样

《大地之糖》效果图

科技赋新,打破想象的边界

创新材料的应用是本次大赛作品的又一大亮点。创作者们大胆突破石材、铸铜、不锈钢等传统材质的局限,将目光投向更广阔的领域。智能LED矩阵、互动投影、雾森系统、红外感应等现代科技手段被巧妙引入,使静态的雕塑焕发出动态的生命力,打造出可随昼夜、甚至观者互动而变化形态的沉浸式艺术装置。作品《塘河-映》便是此中典范。它以钛合金与暖光树脂为材料,在金属表面通过凹凸雕刻呈现瓯越水纹的微观肌理,体现水的韵律,从而展现塘河文化与水岸生活场景。

本次大赛获奖作品名单:

一等奖2名

1号点位 《雨涧石》

4号点位 《塘河·映》

二等奖3名

(原定4名,实际3名。因重复投稿取消评审资格1名,名额不做递补)

1号点位 《水月澄鲜》

5号点位 《云嬉·屿》

5号点位 《大地之糖》

三等奖6名

5号点位 《诗与花》

3号点位 《互联之韵》

2号点位 《榕脉共生》

4号点位 《山榕·海栖》

1号点位 《高山流水》

1号点位 《山水镜像》

优胜奖10名

2号点位《白鹿衔花·山海共熠》

3号点位 《千帆·序》

4号点位 《瓯韵交织》

2号点位 《榕系山海》

1号点位 《帆海》

1号点位 《山水之韵》

1号点位《湖山月色?蓬莱望境》

1号点位 《海市嘉华》

1号点位 《山海叠韵》

1号点位 《瓯潮涌动》

入围奖10名

5号点位 《十二花令·幻园》

1号点位 《无限云锦》

3号点位 《叠浪千山》

1号点位 《石上金缕》

5号点位《十二花令·仙籁引芳》

4号点位 《墨影游鳞》

2号点位 《仙阁览胜》

5号点位 《数字篝火》

3号点位 《榕下彩绫》

3号点位 《九畹华英》